グローバルのヒント

グローバル・コネクター

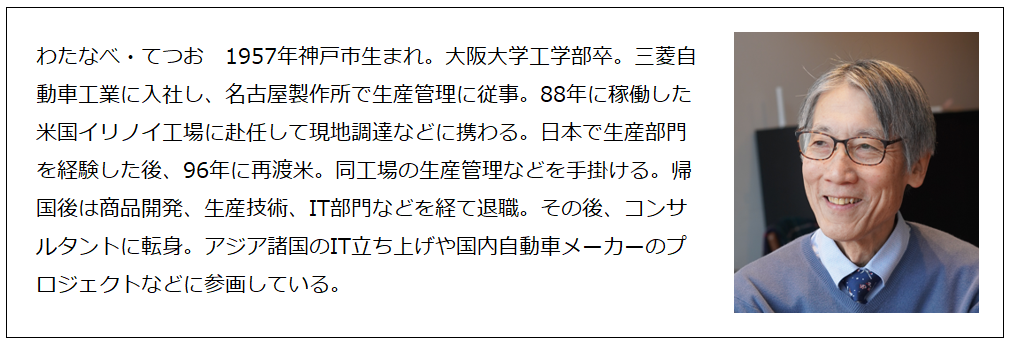

第79回「苦楽を分かち合う」渡邉哲夫さん

さまざまな分野で活躍する方にお話を伺うインタビュー「グローバル・コネクター®」。今回のゲストは日本の大手自動車メーカーで海外生産に携わり、現在は生産管理や技術開発分野などを中心にITコンサルタントとして活躍する渡邉哲夫さんです。

木暮 子どもの頃から米国製品が身近にあったそうですね。

渡邉 父は神戸の大手重工業の造船所に勤務し、当時としては珍しく米国留学を経験した人でした。英語が堪能で設計士としてエネルギッシュに海外を飛び回っていたので、一緒に遊んだり、どこかに行ったりした記憶があまりありません。家には出張先の米国で買ってきた玩具や海外百貨店の通販カタログが置いてありました。そのカタログには家庭用プール、大きな冷蔵庫、芝刈り機が掲載されていました。当時の日本では想像もできないような商品や夢のような世界を眺めて、米国にずっと憧れを抱いていました。

木暮 「エネルギッシュ」という表現が素敵です。お父さまは当時の国際人だったわけですね。

渡邉 体を張って働いている姿を見て育ちました。正月に同僚の方を自宅に招いて、海外の話で盛り上がっているのですが、彼らの見てきた光景は現実世界のものとは思えず、何か本を読んでいるような感じでし。はたから見れば外国文化と触れ合える刺激的な家庭環境なのですが、自分には渡航への使命感のようなものも無く、むしろ英語は学生時代からの不得意科目。大学受験まで苦しめられました。

木暮 僕も英語は全然できなくて。広い世界を見れば坂本龍馬のような広い心を持てるとの期待から高校生の時に米南部のテキサス州へ留学したのですが、英語自体にはあまり興味が無かったので現地で苦労しました。2年間滞在した割に英語が身に付いた実感も無く、帰国後に受験英語をあらためて勉強したくらいです。

渡邉 大学では造船を学びましたが、昔から好きだった自動車会社に就職しました。理系の学生が採用される技術系の部門は開発か生産の2つだったので、国際人として活躍できそうな生産部門に進みました。

木暮 米国赴任はどのように決まったのでしょうか。

渡邉 入社した80年代は自動車業界が対米輸出を積極的に進めた結果、貿易摩擦が問題化した頃でした。米国経済に貢献する対策の一環として、現地工場を立ち上げる話が社内で浮上していました。生産管理部門から募集枠が1つだけあったので、迷わず手を挙げました。行く気は満々だったのですが、課長からは「100年早い」と取り合ってもらえません。どうにも諦められないので戦術を変えて部長に直談判することにしました。部長を捕まえて思いを伝えたところ、何とか米国行きのメンバーに加えてもらえることになりました。心が広い人だったのですね。とうもろこし畑以外、何にも無いところに工場を建てる段階から参加させてもらいました。

木暮 直談判。行動力があります。

渡邉 米国への憧れですね。好きだった本場のジャズ音楽もあり、全てが夢の世界なんです。行かないわけにはいかない。もう1つの理由は世界のリーダー論に関する書物を読んでいた影響です。ピーター・ドラッカーの本に書かれているような外国のリーダーに会ってみたい。米国進出は同業大手クライスラーとの合弁でした。彼らとビジネスを始めると、今まで日本で見ていたリーダーとは違い、チームを生かしリーダーシップを発揮する姿に興奮しました。

木暮 僕も米国のコンサルティング会社に就職した時の上司がリーダーとしてメンバーを引っ張っていく姿に感動したことがあります。言動が前向きで周りに好影響を与えていました。現地スタッフの方との仕事はいかがでしたか。

渡邉 進出先はシカゴの南200キロメートルにある人口10万人の町です。日本人はもとよりアジア人についても地元の人は、ほとんど知らないような土地柄でした。現地で採用した人は、自動車に関する知識や生産管理については経験の無い人が大半です。背景もさまざまで、ゼロから教える必要がありました。初めは日本人社員が持参した手作りの教本を片手に現地スタッフにひざ詰めで教えていきました。3年ぐらいかかりましたが、現地スタッフだけでも自力である程度できるようになっていきました。

木暮 帰任の際に現地の方から「Part-time American(非常勤の米国人)」と呼ばれた。

渡邉 送別パーティーでもらった特注の記念品の盾にその肩書が刻まれていたんです。宝物ですね。今も大事に保管してあります。

木暮 苦労を重ねて過ごした米国で認められた証し。最高の賛辞ですね。

リーダーとしての発見

木暮 再度イリノイ工場に赴任されています。

渡邉 最初の渡米はスタッフ間のコーディネーター役が仕事だったのですが、2度目はマネジャーとして赴任しました。その頃になると日本から参加するメンバーも入れ替わるようになって、進出当初とは工場の雰囲気が変わってきていました。事業拡大が思うように進まず経営的に厳しく立て直しが急務でした。そんな時、最初の赴任時に一緒に働いた現地スタッフが中立的な視点でさまざまなアドバイスをくれて非常に助かりました。

木暮 信用できる現地スタッフがいるのは大事ですね。どのように信頼を築くのですか。

渡邉 業務以外の話をする部分も、すごく多かったです。会社の行事や宴会に出たりとか一緒に資格の勉強をしたりシカゴまで美術館へ行ったりもしました。そういうことを通して人として根源的なところで、お互いを知り合っていく。自宅に招かれた際は残業が多い事情を本人に代わって奥さまに説明したりもしましたね。

木暮 日本のように米国工場も残業が多かったのですか。

スタッフに囲まれて記念撮影する米国駐在時代の渡邉さん(中央)=本人提供

渡邉 新車の短期立ち上げのため、深夜まで働いてファストフード店で食事を済ませる時期もありました。米国人スタッフにも残業してもらう際、われわれ日本人は働いて「いつかマイカーやマイホームを手にできるんだよ」と説くのですが、彼らは「悪いけど、それじゃ頑張れないなあ」と困り顔です。すでに車を2台持っていて、プール付きの一戸建てに住んでいる事実を知ってあぜんとしました。仕事に対するモチベーションを聞いてみると「バスケットボールの試合ができる体育館を作ることだ」と言う人がいます。驚きました。のちに彼は買い取った古い倉庫をリフォームして、バスケ用の施設を作って夢を叶えてしまった。ほかにも、子どもたちの野球チームを応援するためのスタンドを建てたり、地元に農場を作ったりするスタッフがいる。彼らは町や地域のために資産を循環させていく活動に喜びを見出していました。手作りの農場に招かれることもありました。幸せを仲間と共有するために働いているんですね。自分たちが大切にしていることに触れさせてもらえたのが嬉しく、より彼らを人としてリスペクトするようになりました。

木暮 良い話ですね。米国ではリーダーとの信頼関係についても発見があったそうですね。

渡邉 競合メーカーから工場長に着任した米国人上司に、生産計画案をプレゼンした時が印象的です。根拠や今後の算段について考えを聞かれるやりとりが続き、用意した案のうち最も自信があるものを最後に答えました。彼は「分かった。その案を明日の本部会議で提案してくる。あとは俺が責任を持つから」と言い、翌日すぐに出張先からファクスで結果を送ってくれました。このコミュニケーションを通じて、提案を決めるまでのプロセスや彼の思いを共有してもらえたと感じました。だからこそ人として信頼でき、一緒に仕事をしたい、付いていきたい、と思えたんです。管理職として赴任していた時期だったので、周りに情報を伝える時にはそういう姿も含めて共有しないと自分も信頼されないだろうと思いました。

木暮 ともに働くために喜怒哀楽を表現しようと。

渡邉 経営不振の時期に人員削減の担当になった時も信頼の大切さを感じました。人員カットへの理解を得るため現地スタッフに説明会を開いたものの、なかなか実行できずにいました。どうお願いしようか悩んでいると、スタッフの中から「今なら景気が悪くないから辞めるよ。心配しないで大丈夫」と名乗り出てくれる人が出てくれて。その後も何人かが手を挙げてくれて本当にありがたかった。

木暮 ありふれた表現かもしれませんが「誠意」があったんですね。だから相手も話を聞き、感じる。それで皆さんが付いてきてくれた。

渡邉 海外では現地スタッフに助けてもらったことが本当に多かったんです。単に理路整然と説明し、ふに落ちるように説得したから相手が応じてくれたのではなく、職場で苦楽を共にしているスタッフが対応に困っている私の姿を見て真剣に考えてくれた。これが「伝わる」ということであり、人として大事なんだなと思いました。

木暮 海外赴任を通じて理想のリーダー像を模索されてきた経験から、メンバーとの意思疎通に悩みがある場合は、どう対応すればよいと思いますか。

渡邉 意思疎通がうまくいかない時に相手に対する不満や愚痴が生まれるのは自分の立場でしか考えていないからなんです。まず相手のドアをノックすることからコミュニケーションを始める。前提を明らかにするため紙やホワイトボードに立場、価値観、考え方などを可視化し、言葉の壁や誤解を少なくした上で、合意点を見出していくことです。

木暮 体験してみて初めて分かることは多いですよね。今後の目標はありますか。

渡邉 コミュニケーションで相手が何を考えているのかを想像し、地道に泥臭さと粘り強さで信頼関係を積み上げる。試行錯誤を重ね「ビジネスの人生経験」というカードを増やしていくことです。そのカードが多いほどコミュニケーションのサクセスの確率が高くなります。目標は若手ビジネスパーソンに、この人と一緒のチームでこれからも仕事をしていきたい、と思われることです。日本の勢いが衰退ムードである中、情熱をもって若手と二人三脚で海外ビジネスにチャレンジしていきたいですね。(おわり)

渡邉哲夫さんについては当社のFacebookでもご紹介しております。ぜひご覧ください。